Le projet mené sur les forges de Nay, à Arthez-d’Asson dans les Pyrénées françaises, part du constat qu’il est impossible d’ouvrir le site des forges, datant du dix-huitième siècle, à la visite. En effet le site est bien trop accidenté et non lisible d’un point technique pour comprendre le fonctionnement industriel.

En collaboration avec la communauté de commune du Pays de Nay qui possède un programme de valorisation de son patrimoine industriel, une association fait vivre le site en remémorant les activités passées. Plus d’infos ici.

Rapide historique de cet ancien site industriel et son état actuel…

Construite en 1588, la forge d’Arthez-Asson représente l’un des plus anciens témoignages de la tradition industrielle du Pays de Nay, servant d’interface entre la montagne et la plaine. Un réseau industriel fut créé, employant plus de 500 ouvriers-paysans formés par les ferrones du Guipùzcoa. En 1663, le site fut transformé en forge « à la catalane », une innovation venue d’Italie et adaptée en Catalogne : faire du feu avec de l’eau, grâce aux trompes hydrauliques, et réduire les coûts de production.

La qualité et la bonne santé de l’exploitation permirent à son propriétaire, Jean-Paul d’Angosse, de survivre à la Révolution : le site était indispensable pour assurer les commandes d’armes. En 1928, une centrale hydroélectrique fut installée sur le site par la famille Prat, pour alimenter en électricité la mine de fer de Baburet.

L’accès au public est dangereux et interdit à l’heure actuelle. Bâtis pour l’essentiel entre les XVIIe et XVIIIe siècles, les murs sont composés de galets et moellons en pierre dure, pour la plupart recouverts de végétation ou ruinés. Il ne subsiste aucun élément de toiture si ce n’est un ou deux pignons. Le canal qui amenait l’eau vers les trompes est totalement comblé. Aujourd’hui, certains murs sont effondrés du fait de cette végétation, mais aussi des remblais accumulés qui créent des instabilités de structure. Au niveau du canal, des affouillements ont été constatés. Plusieurs cavités se sont formées, laissant l’eau submerger la salle du martinet et des logements supérieurs lorsque le concessionnaire met le site en eau ou lors de grosse vague pluvieuse.

Le projet scientifique

L’accès au public est dangereux et interdit à l’heure actuelle. Bâtis pour l’essentiel entre les XVIIe et XVIIIe siècles, les murs sont composés de galets et moellons en pierre dure, pour la plupart recouverts de végétation ou ruinés. Il ne subsiste aucun élément de toiture si ce n’est un ou deux pignons. Le canal qui amenait l’eau vers les trompes est totalement comblé. Aujourd’hui, certains murs sont effondrés du fait de cette végétation, mais aussi des remblais accumulés qui créent des instabilités de structure. Au niveau du canal, des affouillements ont été constatés. Plusieurs cavités se sont formées, laissant l’eau submerger la salle du martinet et des logements supérieurs lorsque le concessionnaire met le site en eau ou lors de grosse vague pluvieuse.

Compte tenu de l’expertise de notre équipe de recherche, un projet scientifique a été mis en place en 2019 pour permettre trouver un moyen pour valoriser ce patrimoine qui a fait, et fait encore, la fierté de la région. Les forges « à la catalane » profitaient en effet de la présence de rivières pour mettre en place un ingénieux système d’admission d’oxygène dans le foyer de la forge, en utilisant l’effet venturi provoqué par une chute d’eau.

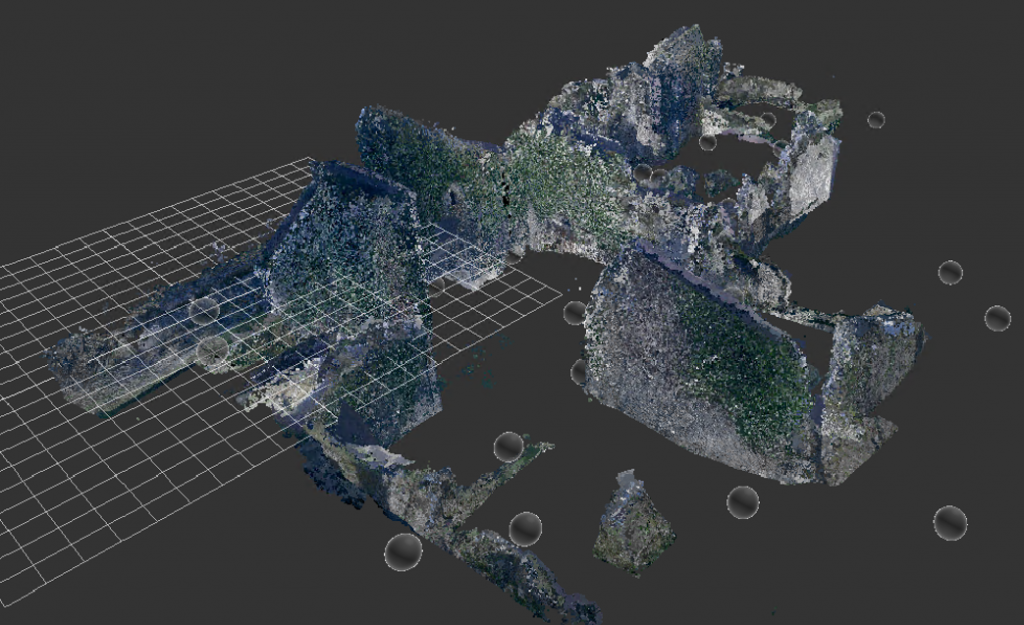

Nous avons dès lors procédé à une numérisation du site par lasergrammétrie en 2018 et photogrammétrie en 2019 puis deux nouvelles lasergrammétries en 2021 et 2023 afin de pouvoir comparer la dégradation entre les états . Ces deux phases ont été réalisées en partie par des projets étudiants, stages ingénieurs et post-doctorants de l’Ecole Centrale de Nantes en soutien de notre équipe de recherche. Ces deux campagnes ont été accompagnées d’un repérage architectural (de type archéologie du bâti) afin de commencer à imaginer la restitution de la forge dans son état du dix-huitième siècle.

Hypothèses de restitution

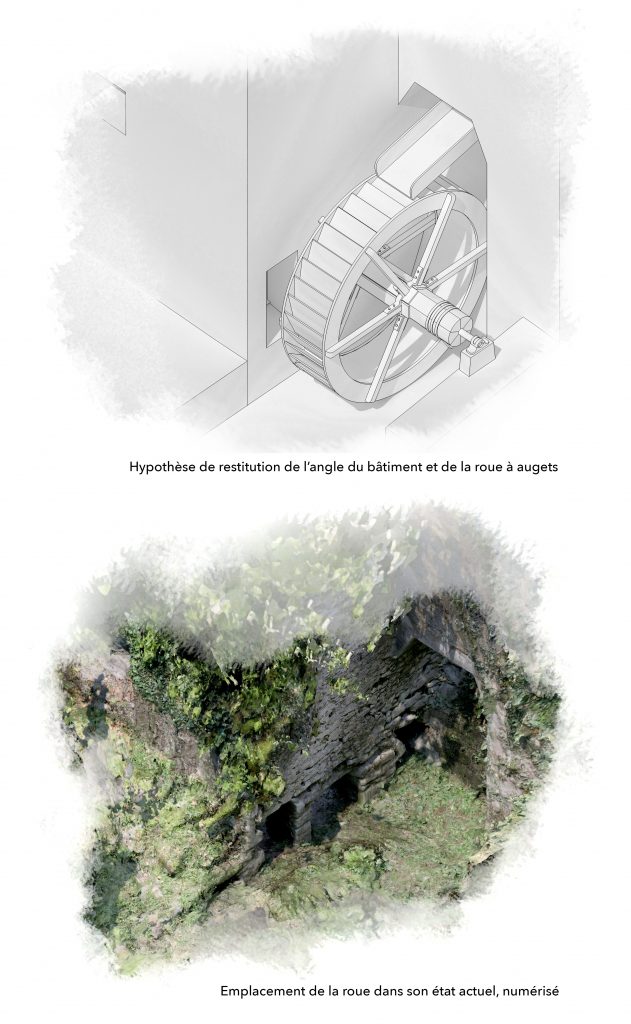

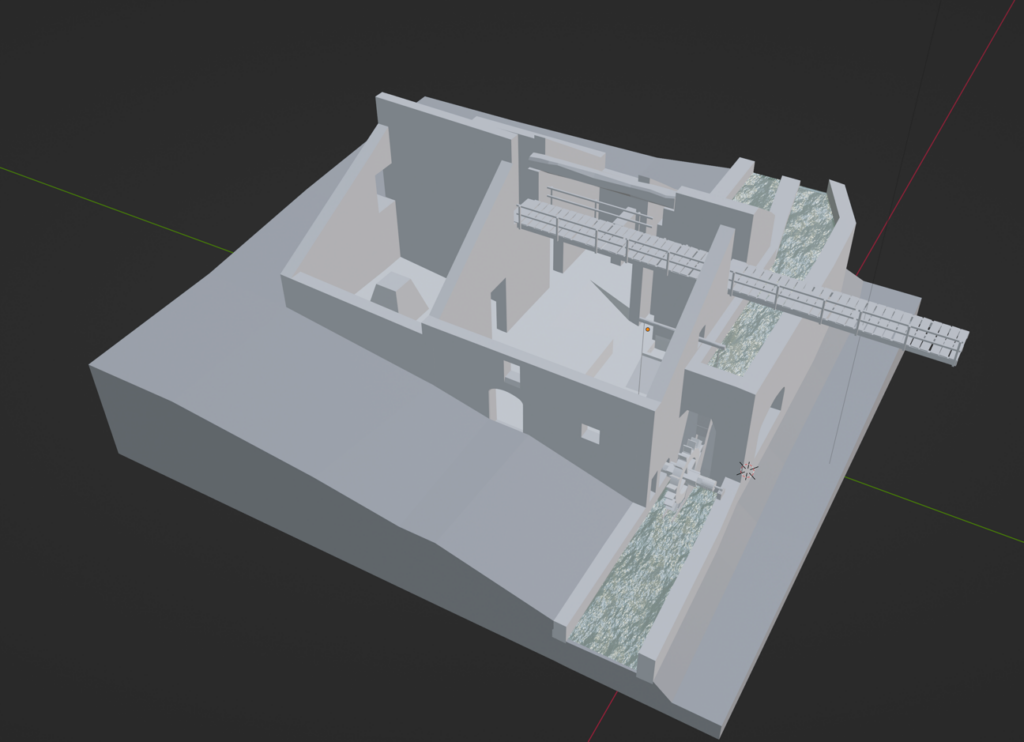

Puis nous avons mis en oeuvre l’étape d’Archéologie Industrielle Avancée Numérique en croisant les sources historiques primaires et secondaires avec les relevés de terrain et la numérisation 3D. La restitution implique la compréhension des différents flux de matières, énergies et main d’œuvre dans et autour du site. À partir de cela nous pouvons commencer à esquisser le fonctionner du système technique, tant des trompes servant à l’admission de l’oxygène dans le foyer, que du mailh et martinet, outils principaux du forgeron, actionnés par une roue à augets.

Comme tous les projets EPOTEC, l’objectif de vulgarisation et de médiation est couplé à recherche d’exhaustivité documentaire permettant aux chercheurs comme au grand public d’avoir accès à un état complet de la connaissance concernant l’objet patrimonial.

Voici une première restitution 3D du site disponible en opendata sur ce lien via Sketchfab.

Journées scientifiques d’études les 4 et 5 mai 2023

Afin de valider les hypothèses scientifiques posées depuis plusieurs années et présenter l’application de visite in-situ développée par l’entreprise Mazedia sur la base du modèle 3D du LS2N, 2 journées d’études ont conclues le projets les 4 et 5 mai 2023.

Contexte et problématiques scientifiques

Inscrite dans le cadre des animations de la Fête du Fer organisée pour la première fois à l’échelle de l’itinéraire culturel européen la Route du Fer dans les Pyrénées, cette rencontre multidisciplinaire s’intéresse à la problématique de valorisation et de positionnement du patrimoine comme levier de dynamisation des territoires, notamment de territoires « carrefours ». A l’échelle du Pays de Nay, le patrimoine sidérurgique de la Vallée de l’Ouzom servira d’exemple pour démontrer, comment au cours des dernières années, les engrenages se sont emboîtés pour aboutir au développement d’une offre touristique cohérente à l’image d’un territoire.

La difficulté relève à la fois des évolutions de la société, de la transformation des territoires et de la « consommation » par les publics. Il est vrai qu’il existe une multitude de bâtis patrimoniaux industriels en attente de sauvegarde, qu’ils s’agissent d’acteurs publics, de privés ou de partenariats mixtes, des exemples démontrent pourtant qu’il est encore possible de mobiliser et de fédérer plusieurs protagonistes autour d’un même objectif. Grande métropole, zone rurale ou de montagne, toutes sont confrontées à la question du devenir de ce patrimoine et à leur intégration aux stratégies de développement des territoires. Sur le plan économique, cette question des bâtiments patrimoniaux est aussi le résultat de la disparition de nombres de savoir-faire artisanaux qui disparaissent, soit du fait de ne pouvoir transmettre cette connaissance, soit pour des raisons énergiques et énergétiques. Toutefois, lorsque ces projets peuvent être appuyés par l’expertise de professionnel du patrimoine, des alternatives sont susceptibles d’être étudiées et mises en œuvre pour la sauvegarde de cet héritage considéré comme singulier.

La valorisation du patrimoine revêt aujourd’hui plusieurs formes, situées à des échelles d’interventions distinctes, avec une durabilité plus ou moins altérable (visites commentées, rencontres, expositions, publications…). Elle peut aussi bien émaner *d’engagements citoyens provenant d’acteurs privés ou associatifs, qui à leurs échelles peuvent développer des actions de préservation et de sensibilisation. Cette mixité des porteurs de projets et des outils est un réel atout pour le devenir du patrimoine en faveur des publics.

L’utilisation du numérique en fait entièrement partie. C’est un très bon outil pour exposer une reconstitution historique par exemple. Les applications de réalité virtuelle permettent aujourd’hui de développer des simulateurs très réactifs, au service de la sauvegarde, voire parfois de la reconstruction de sites et objets patrimoniaux. C’est un support complémentaire de découverte et de vulgarisation du discours, qui est proposé aux publics.

La conservation et la mise en tourisme font parties intégrantes de ces réflexions et de ces enjeux, qui seront mis à l’honneur grâce à la diversité des interventions réunies à cette occasion : universitaires, chercheurs, techniciens, architectes, entrepreneurs et élus. Une approche qui démontrera que la volonté peut rassembler autour de projets.

Le Patrimoine, une opportunité pour les territoires

Conférences du 4 mai 2023

- Ouverture introduction par le Vice-président à la culture Marc Dufau

- Présentation des actions engagées par la Communauté de communes de Pays de Nay sur le patrimoine industriel de la Vallée de l’Ouzom

Table ronde n°1 : Quel devenir pour le patrimoine industriel non classé : partenariat public /privé ?

- Rémi Aio, chef de Groupement, responsable du site d’Arthez d’Asson, Société SCHEM-Engie, Soulom.

- Patrick De La Paumelière, responsable du site Historique des Forges de Paimpont.

- Jean-Louis Kerouaton, enseignant-chercheur, Centre François Viète (EA 1161), Nantes Université.

- Virginie Rosato, chargée de mission patrimoine et de médiation, Communauté de communes du Pays de Nay.

Table ronde n°2 : la conservation numérique au service des chantiers patrimoniaux.

- Florent Laroche, enseignant-chercheur, laboratoire LS2N (UMR CNRS 6004), Ecole Centrale de Nantes, Nantes Université.

- Matthieu Quantin, ingénieur de rechercher, laboratoire LS2N (UMR CNRS 6004), Ecole Centrale de Nantes, Nantes Université.

- Stéphane Thouin, architecte en chef des Monuments Historiques, maître d’œuvre Agen.

- Patrick Etchevers, gérant de la société ARREBAT, lot maçonnerie- pierre de taille, Bayonne.

Table ronde n°3 : valoriser le patrimoine des territoires, compatibilité de la médiation humaine et numérique.

- Florent Laroche, enseignant-chercheur, laboratoire LS2N (UMR CNRS 6004), Ecole Centrale de Nantes, Nantes Université.

- Vincent Roirand, directeur de l’agence MAZEDIA, stratégies créatives, Nantes.

- Dominique Fournier, président de l’association Fer et Savoir-Faire, Arthez d’Asson.

- Philippe Fernandez, médiateur Forges de Pyrène, office du tourisme, agglomération Foix-Varilhes.